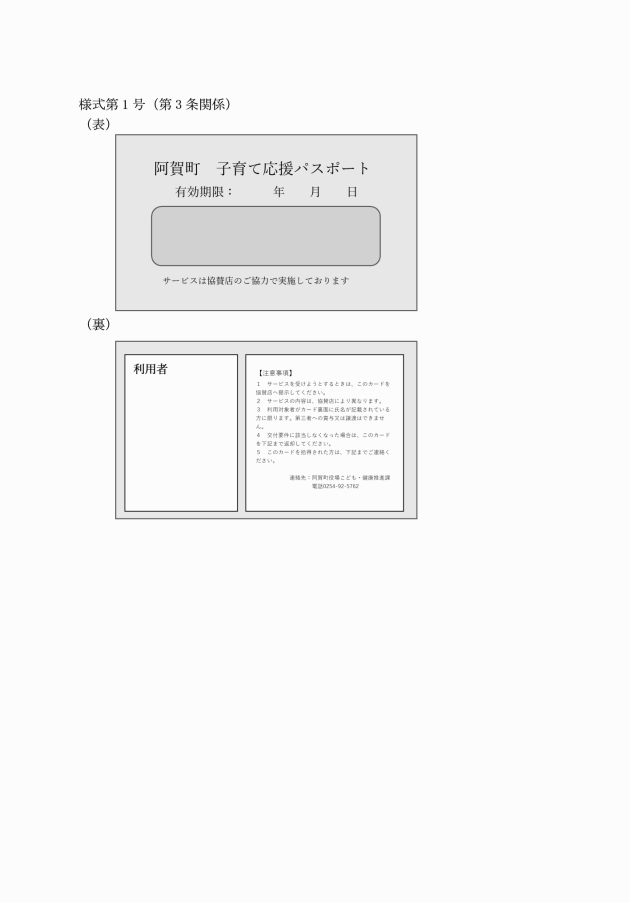

○阿賀町子育て応援パスポート事業実施要綱

令和7年9月30日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、満18歳未満の子どもを養育する保護者等に対し、阿賀町子育て応援パスポート事業(以下「本事業」という。)に協賛する企業その他の団体等の割引サービスその他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を受けることができる阿賀町子育て応援パスポート(以下「パスポート」という。)を交付することにより、子育てを行う保護者等の経済的負担の軽減を図るとともに、地域全体で子育てを応援することを推進し、もって本町における安心して子どもを産み育てる環境づくりに資することを目的とする。

(対象世帯)

第2条 パスポートの交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者で、第5条第1項に規定する有効期間の初日において、母子健康手帳の交付を受けている妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実が確認されたもの。以下「妊婦」という。)及び満18歳未満の子どもが属する世帯(以下「対象世帯」という。)とする。ただし、年度途中で出生及び転入した場合は、その時点において満18歳未満の子ども(満18歳に達した日以後、最初の3月31日までの間にある者を含む。)が属する世帯とする。

2 パスポートの交付を受けた者(以下「パスポート保持者」という。)は、次条第2項に定める者の氏名をパスポートの裏面に記載しなければならない。

3 パスポートの交付は、1世帯につき1枚とする。

(利用の範囲)

第4条 パスポートを利用することができる者(以下「パスポート利用者」という。)は、パスポートに氏名が記載されている者とする。

2 前項の規定により、パスポートに氏名を記載することができる者は、対象世帯に属する者に限る。

(パスポートの有効期間)

第5条 パスポートの有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の中途において交付されるパスポートの有効期間は、パスポートを交付された日から当該日の属する年度の末日までとする。

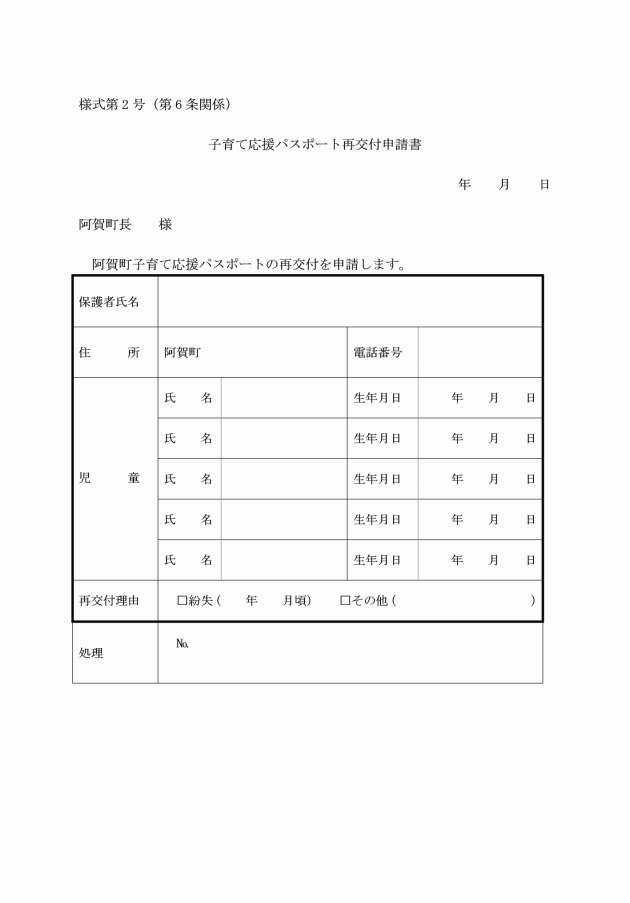

(パスポートの再発行)

第6条 パスポートを紛失し、又は破損したときは、阿賀町子育て応援パスポート再交付申請書(様式第2号)を提出することにより、パスポートの再交付を受けることができるものとする。

(パスポートの返却)

第8条 パスポート保持者は、第2条に規定する要件を具備しなくなったときは、速やかにパスポートを返却しなければならない。

(協賛企業)

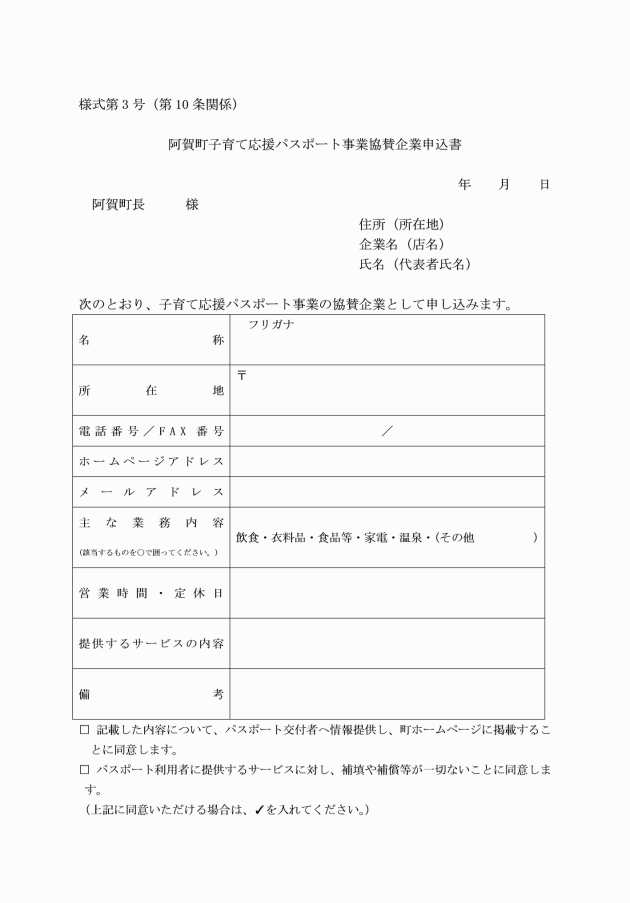

第9条 本事業に協賛できる企業その他の団体は、本事業の目的を理解し、自らのできる範囲でのサービスを提供できる企業その他団体等とする。

(協賛の申込)

第10条 本事業に協賛しようとする企業その他の団体等は、阿賀町子育て応援パスポート事業協賛企業申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(サービスの提供等)

第11条 協賛企業は、当該協賛店舗等が登録を受けたサービスを提供するものとする。

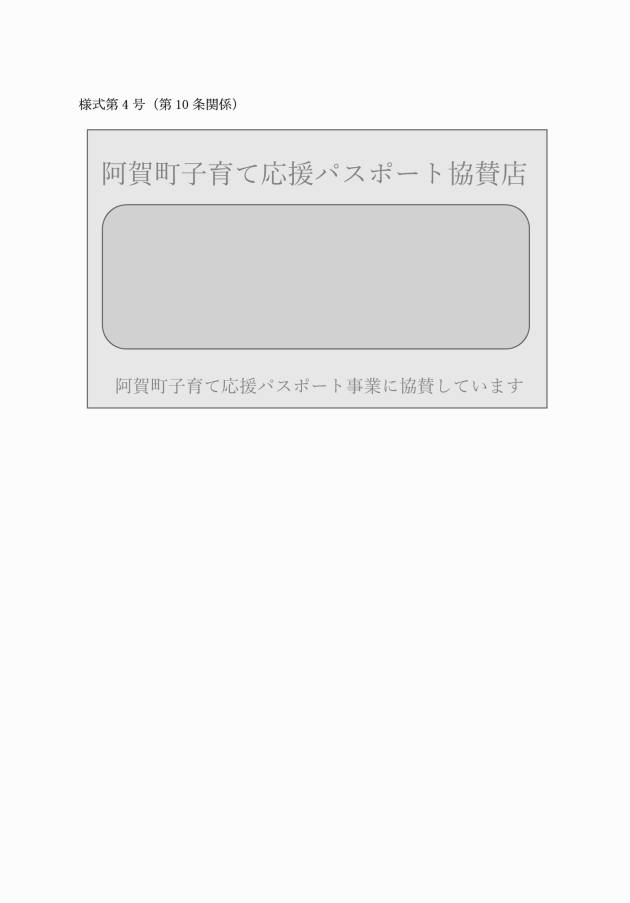

2 協賛企業は、前条第2項の規定により交付を受けた協賛ステッカーを当該店舗等の見やすい位置に掲示するものとする。

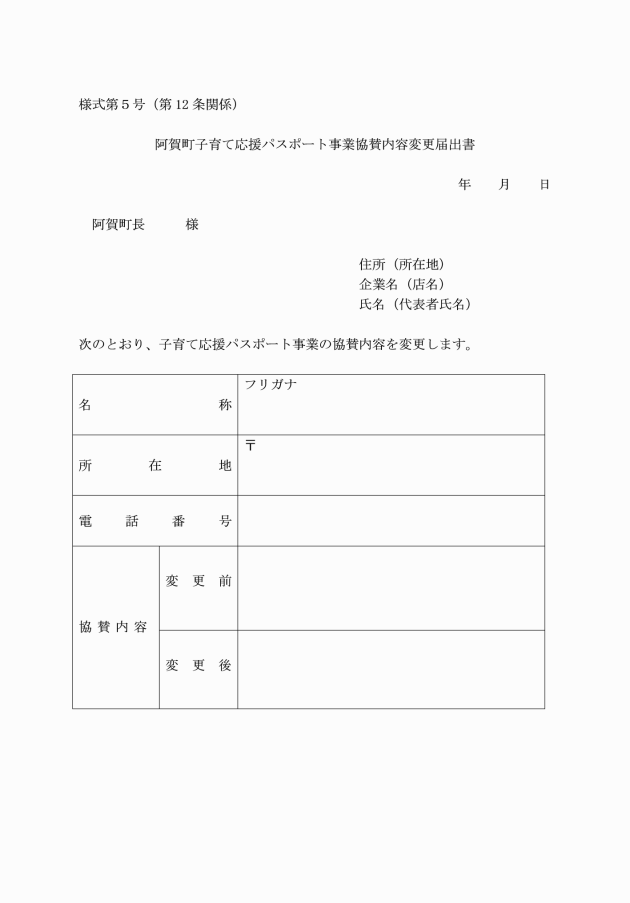

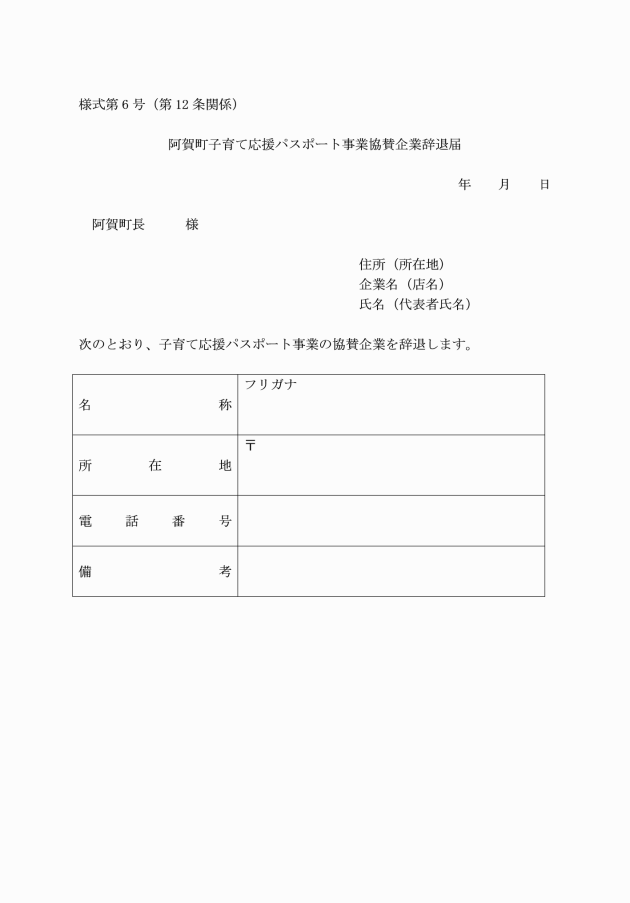

(協賛企業等の登録内容の変更等)

第12条 協賛企業は、登録内容に変更が生じたとき又はサービスの内容を更新しようとするときは、子育て応援パスポート事業協賛内容変更届出書(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、その内容を審査し適当と認めるときは、登録内容の変更を行うものとする。

3 協賛企業は、登録を廃止しようとするときは、阿賀町子育て応援パスポート事業協賛企業辞退届(様式第6号)により町長に届け出るとともに、協賛ステッカーの掲示を中止しなければならない。

4 町長は、提供されるサービスの内容が本事業の趣旨に反するときその他協賛企業としての適格性を欠くと認められるときは、登録を取り消すことができる。この場合において、登録の取消しを受けた者は、協賛ステッカーの掲示を中止しなければならない。

(協賛企業に対する補填等)

第13条 協賛企業がパスポート利用者に提供するサービスに対し、町は、補填や補償等は、一切行わないこととする。

(便宜の供与)

第14条 パスポート利用者は、協賛店舗等のサービスを受けようとするときは、当該協賛店舗等にパスポートを提示しなければならない。

(不正利用に対する措置)

第15条 パスポート利用者は、パスポートを第三者に不正に貸与してはならない。この場合において、町長は不正利用に対してはパスポートの回収や発行を見合わせる等の措置を講ずるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

(初回の交付対象者)

2 この要綱施行後、初回のパスポートの交付を受けることができる者は、令和7年9月1日において町内に住所を有する者で、満18歳未満の子ども(満18歳に達した日以後、最初の3月31日までの間にあるものを含む。)を養育している保護者とする。