国民健康保険について

国民健康保険とは…

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、互いに助け合う制度です。

職場の健康保険(社会保険、船員保険、各種共済組合など)に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立し、同年5月29日に公布されました。

これにより、平成30年4月から、県と市町村が共同で国民健康保険を運営していくことになりました。

詳細については、下記リンクをご覧ください。

加入・脱退など各種手続き

次のような場合は、加入・脱退などの事由が生じた日から14日以内に役場での手続きが必要です。

手続きの際は、下記の届出に必要なもののほか、対象者と世帯主の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)と届出人の身元確認ができる書類(運転免許証等)をご持参ください。

|

こんなとき |

届出に必要なもの |

|---|---|

|

阿賀町に転入したとき |

転出証明書(前住所地発行) |

|

職場の健康保険から脱退したとき |

職場の健康保険から脱退したことを確認できる書類(資格喪失連絡票など) |

|

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |

職場の健康保険から脱退したことを確認できる書類(資格喪失連絡票など) |

|

子どもが生まれたとき |

母子健康手帳 |

|

生活保護を受けなくなったとき |

保護廃止決定通知書 |

|

外国籍の人が加入するとき |

在留カードなど |

|

こんなとき |

届出に必要なもの |

|---|---|

|

阿賀町から転出するとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなど |

|

職場の健康保険に加入したとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなどのほか、職場の健康保険の保険証または加入したことを確認できる書類(資格取得連絡票など) |

|

職場の健康保険の被扶養者になったとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなどのほか、職場の健康保険の保険証または加入したことを確認できる書類(資格取得連絡票など) |

|

死亡したとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなどのほか、死亡を証明するもの |

|

生活保護を受けるようになったとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなどのほか、保護開始決定通知書 |

|

外国籍の人が脱退するとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなどのほか、在留カードなど |

|

こんなとき |

届出に必要なもの |

|---|---|

|

町内で住所が変わったとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなど |

|

世帯主や氏名が変わったとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなど |

|

世帯が分かれたり、一緒になったとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなど |

|

修学のために阿賀町から転出するとき |

資格確認書または資格情報のお知らせなどのほか、在学証明書または学生証 |

- 代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。

- 国保税を口座振替による納付を希望される方は、通帳と届出印をご持参ください。

- 国保への加入は、手続きした日からではなく、加入の事由が生じた日からになります。手続きが遅れた場合でも、国保税は加入の事由が生じた月まで遡って納めていただくことになります。

- 職場の健康保険に加入したときは、国保から脱退する手続きをしないと、職場の健康保険料と国保税を二重に納めてしまうことになりますが、手続きをしていただくと国保に加入していた月数により国保税を再計算し、納め過ぎとなった場合にはお返し(還付)します。

資格確認証・資格情報のお知らせ

国の法改正により、令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入された方、保険証を紛失された方などには、マイナ保険証※の保有の有無に応じて、従来の保険証に替わって「資格確認証」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

※マイナ保険証…健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

資格確認書について

令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入手続きをされる方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方について「資格確認書」を交付します。

また従来の保険証をお持ちの方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方についても、保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を郵送いたします。

この際、申請は不要です。

医療機関を受診する際は、「資格確認書」を窓口で提示することで従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。

※従来の保険証で、記載されている有効期限が切れていないものについては、令和6年12月2日以降もその期限まで引き続き使用することができます。

※令和6年12月1日以降に国民健康保険の加入手続きをされた方には、従来の保険証を発行しています。有効期限が切れていない保険証をお持ちの方には、原則として「資格確認書」は発行いたしません。

資格情報のお知らせについて

令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入手続きをされる方のうち、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の国民健康保険の加入情報を簡易に確認できるよう、国民健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方で負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。

「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。受診の際はマイナ保険証をご利用ください。

※医療機関の窓口でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口にて提示することで受信できます。スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診できます。

マイナ保険証の利用登録について

マイナ保険証の利用にあたっては、以下の方法により事前に登録が必要です。

- マイナポータルから登録

- セブン銀行のATMから登録

- 医療機関に設置されたカードリーダーから登録

受けられる医療の給付

- 病気やけがをしたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費のうち、年齢などに応じた自己負担分を支払うだけで医療を受けることができます。

|

区分 |

自己負担割合 |

|---|---|

|

義務教育就学(小学校入学)前 |

2割 |

|

義務教育就学~69歳 |

3割 |

|

70歳以上のうち、現役並み所得者(注釈1) |

3割 |

|

現役並み所得者を除く70歳~74歳 |

2割 |

(注釈1) 現役並み所得者とは、同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人になります。ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入の合計額が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合、また、平成27年1月以降に新たに70歳となる国保被保険者がいる世帯のうち、同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者の旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合は、2割または1割負担となります。

- 入院したときの食事代は、1食につき下記の標準負担額を負担します。

|

所得区分 |

1食当たりの標準負担額 |

|

|---|---|---|

|

令和7年3月診療分まで |

令和7年4月診療分から | |

|

A:下記B、C、Dのいずれにも該当しない人 |

490円 |

510円 |

|

B:下記C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者 |

280円 |

300円 |

|

C:低所得者(住民税非課税世帯の人) 過去1年間の入院日数が90日以内 |

230円 |

240円 |

|

C:低所得者(住民税非課税世帯の人) 過去1年間の入院日数が90日超 |

180円 |

190円 |

|

D:70歳以上で低所得1.の人 |

110円 |

110円 |

- 低所得者、低所得2.・1.の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、申請してください。

- 低所得2.とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1.以外の人)です。

- 低所得1.とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得は10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる人です。

- 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費の一部を自己負担します。

|

所得区分 |

生活療養標準負担額 |

生活療養標準負担額 |

|

|---|---|---|---|

| 令和7年3月診療分まで | 令和7年4月診療分から | ||

|

A:下記B、Cのいずれにも該当しない人 入院時生活療養(1.)を算定する保険医療機関に入院 |

490円 |

510円 |

370円 |

|

A:下記B、Cのいずれにも該当しない人 入院時生活療養(2.)を算定する保険医療機関に入院 |

450円 |

470円 |

370円 |

|

B:低所得者(住民税非課税世帯の人) |

230円 |

240円 |

370円 |

|

C:70歳以上で低所得1.の人 |

140円 |

140円 |

370円 |

|

所得区分 |

生活療養標準負担額 |

生活療養標準負担額 |

|

|---|---|---|---|

| 令和7年3月診療分まで | 令和7年4月診療分から | ||

|

A:下記B、Cのいずれにも該当しない人 入院時生活療養(1.)を算定する保険医療機関に入院 |

490円 |

510円 |

370円 |

|

A:下記B、Cのいずれにも該当しない人 入院時生活療養(2.)を算定する保険医療機関に入院 |

450円 |

470円 |

370円 |

|

A:下記B、Cのいずれにも該当しない人 指定難病患者 |

280円 |

300円 |

0円 |

|

B:低所得者(住民税非課税世帯の人) 過去1年間の入院日数が90日以内 |

230円 |

240円 |

370円 |

|

B:低所得者(住民税非課税世帯の人) 過去1年間の入院日数が90日超 |

180円 |

190円 |

370円 |

|

C:70歳以上で低所得1.の人 |

110円 |

110円 |

370円 |

(注意)厚生労働大臣が定める入院医療の必要性の高い患者とは、人工呼吸器や中心静脈栄養等が必要な人や、脊髄損傷等の人になります。

- 次のようなときは、保険証等が使えませんのでご注意ください。

- 正常な妊娠・分娩・経済上の理由による妊娠中絶

- 健康診断・人間ドック

- 予防注射

- 美容整形

- 歯列矯正

- 仕事上の病気やけがで労災保険が適用される場合 など

- 次のようなときは、申請することにより給付が受けられます。

|

給付を受けられる事由 |

申請に必要なもの |

|---|---|

|

子どもが生まれたとき(直接支払制度を利用しなかった場合・直接支払制度を利用した方で差額支給がある場合) |

|

|

被保険者が亡くなったとき |

|

|

移送費がかかったとき |

|

- 次のようなときはいったん費用の全額を支払いますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

手続きの際は、下記の申請に必要なもののほか、療養を受けた被保険者と世帯主の番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)と申請者の身元確認できる書類(運転免許証等)をご持参ください。なお、代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。

|

あとから払い戻されるもの |

申請に必要なもの |

|---|---|

|

事故や急病などで、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき |

|

|

コルセットなどの補装具代がかかったとき |

|

|

骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき |

|

|

手術などで輸血に用いた生血代 |

|

|

はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき |

|

|

海外で診療を受けたとき |

|

70歳未満の人が、同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が次の表の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。また、ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して次の表の自己負担限度額を超えた場合も申請して認められると、限度額を超えた分があとから支給されます。(申請に必要なもの:保険証・領収書・印鑑・振込先の通帳・療養を受けた被保険者と世帯主の個人番号が確認できる書類・申請者の身元確認ができる書類)

また、入院する方や、高額な外来診療を受ける方については、医療機関に「限度額適用認定証」(上位所得者および一般の人)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得者の人)を提示することにより、窓口での支払いは、次の表の自己負担限度額までとなりますので、役場へ認定証の交付申請をして、認定証の交付を受けてください。(申請に必要なもの:保険証等・認定対象者と世帯主の個人番号が確認できる書類・申請者の身元確認ができる書類)

なお、代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。

※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

|

所得階層 |

自己負担限度額 |

4回目以降 |

限度額適用認定証 |

|---|---|---|---|

|

上位所得者 |

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% |

140,100円 |

ア |

|

上位所得者 |

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% |

93,000円 |

イ |

|

一般 |

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% |

44,400円 |

ウ |

|

一般 |

57,600円 |

44,400円 |

エ |

|

住民税非課税世帯 |

35,400円 |

24,600円 |

オ |

- (注釈1) 上位所得者(区分ア)…同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯の方です。

- (注釈2) 上位所得者(区分イ)…同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超え901万円以下の世帯の方です。

- (注釈3) 一般(区分ウ)…同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等が210万円を超え600万円以下の世帯の方です。

- (注釈4) 一般(区分エ)…同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯の方です。

自己負担額の計算方法

- 1.月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。

- 2.かかった医療機関ごとに別々に計算します。

- 3.同じ医療機関でも、歯科は別計算になります。また、外来と入院は別計算になります。(外来の場合、診療科ごとに計算する場合があります。)

- 4.入院時の食事代や保険診療の対象とならない差額ベッド料などは、支給の対象外です。

- 同じ月内に同一世帯で外来と入院の支払いがある場合、外来(個人単位)の限度額を適用後に、世帯単位の限度額を適用して高額療養費を計算します。(申請に必要なもの:保険証等・領収書・印鑑・振込先の通帳・療養を受けた被保険者と世帯主の個人番号が確認できる書類・申請者の身元確認ができる書類)

なお、代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。

※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

|

所得階層 |

外来(個人単位) |

自己負担限度額…外来+入院(世帯単位) |

|---|---|---|

|

課税所得 |

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% |

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% |

|

課税所得 |

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% |

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% |

|

課税所得 |

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% |

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% |

|

一般世帯 |

18,000円 |

57,600円 4回目以降(注釈A)は、44,400円 |

|

低所得2.世帯 |

8,000円 |

24,600円 |

|

低所得1.世帯 |

8,000円 |

15,000円 |

- (注釈5) 低所得2.世帯…世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯です。

- (注釈6) 低所得1.世帯…世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯で、その世帯の各種収入等から必要経費等(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯です。

低所得2.・1.の人は、入院の際や高額な外来診療を受ける際に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、上記自己負担限度額までの支払いで済みますので、役場へ認定証の交付申請をして認定証の交付を受けてください。(申請に必要なもの:保険証等・認定対象者と世帯主の個人番号が確認できる書類・申請者の身元確認ができる書類)

なお、代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。

※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

自己負担額の計算方法

- 1.月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。

- 2.病院・診療所、診療科の区別なく合算して計算します。

- 3.外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は、世帯内の70歳以上の人を合算して計算します。

- 4.入院時の食事代や保険診療の対象とならない差額ベッド料などは、支給の対象外です。

- 平成29年8月から70歳以上の高額療養費に係る上限額の見直しが行われたことにより、新たに「外来年間合算制度」が創設されました。この制度は、年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないよう配慮する観点から創設されたものです。基準日(7月31日等)時点の所得区分が一般または低所得(2.・1.)に該当する場合、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち、所得区分が一般または低所得(2.・1.)であった月の外来療養の自己負担額の合計が上限額の144,000円を超えた場合に、超えた額が支給されます。なお支給を受けるには申請が必要ですので、支給対象となった世帯には、手続きについてお知らせします。

(注意)平成29年8月診療分から計算の対象となります。 - 同一世帯内の国民健康保険加入者で毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った「医療費」と「介護サービス費」の両方の自己負担額を合算した額が下表の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が国民健康保険と介護保険からそれぞれ支給されます。ただし、両保険からの支給額の合計が500円以下の場合は支給されません。

- (注意)入院時の食事代や差額ベッド代、居住費等は除きます。

- (注意)高額療養費として支給された分は対象外です。

- (注意)70歳未満の方は、高額療養費と同様にひとつの医療機関における1か月の自己負担額が21,000円未満のものは対象外です。

- (注意)同一世帯であっても、同じ医療保険に加入していない方の自己負担額は合算できません。

自己負担限度額(年額)

|

所得階層 |

限度額 |

|---|---|

|

(区分ア)上位所得世帯(注釈1) |

212万円 |

|

(区分イ)上位所得世帯(注釈2) |

141万円 |

|

(区分ウ)一般世帯(注釈3) |

67万円 |

|

(区分エ)一般世帯(注釈4) |

60万円 |

|

住民税非課税世帯 |

34万円 |

|

所得階層 |

限度額 |

|---|---|

|

課税所得690万円以上 |

212万円 |

|

課税所得380万円以上 |

141万円 |

|

課税所得145万円以上 |

67万円 |

|

一般世帯 |

56万円 |

|

低所得2.世帯 |

31万円 |

|

低所得1.世帯 |

19万円 |

(注意)各区分の要件は、高額療養費と同様です。なお適用される区分は、基準日(7月31日もしくは資格喪失の前日)時点の区分になります。

支給申請は、7月31日に加入していた医療保険者へ行ってください。計算期間中に阿賀町国保から他の医療保険に変わった方で支給申請をされる方は、阿賀町国保へ「自己負担額証明書」の交付申請を行い、交付された証明書を持って7月31日に加入していた医療保険へ申請してください。また、他の医療保険から阿賀町国保へ加入した方で支給申請をされる方は、前の医療保険から「自己負担額証明書」をもらってから阿賀町国保へ支給申請してください。

- 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)で高額の治療を長期間継続して行う必要がある人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)の自己負担額で医療を受けられますので、役場で受療証の交付申請をしてください。(申請に必要なもの:保険証等・医師の意見書・認定対象者と世帯主の個人番号が確認できる書類・申請者の身元確認ができる書類)

なお、代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。

交通事故などにあったとき(必ず国保へ届け出をしてください)

交通事故などの第三者の行為によってけがや病気をしたときでも、届出により保険証を使って医療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになります。

届け出がないと加害者または加害者が加入する保険会社に対して、国保からの請求ができませんので、保険証を使って治療を受けた場合は必ず届け出をしてください。

第三者行為によるケガ・病気とは

- 交通事故(自損事故、自転車事故を含む)

- 暴力行為を受けた(傷害事件など)

- 他人のペットに咬まれた

- 飲食店などで食中毒にあった

- スキー・スノーボードなどの接触事故など

届出の手順

- 警察に届出をする(事故証明をもらってください。)

- 役場に届出をする

届出に必要なもの- 第三者行為による傷病届

- 事故発生状況報告書

- 同意書

- 交通事故証明書

- 保険証

- 印鑑

- 人身事故証明書入手不可能理由書(4.がない場合)

(警察に届けていない場合や、交通事故証明右下の照合記載簿の種別が「物件事故」となっている場合は提出が必要です。)

(注意)1. 2. 3. 7. の様式は、ホームページ内「各種様式ダウンロード」⇒「国保交通事故関係」よりダウンロードできます。

【保険を使えない場合】

- 警察と町の国保に届出を出す前に、加害者から治療費を受け取り、示談を済ませてしまうと、保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ず届出をしてください。

- 通勤中や仕事中に第三者行為によってケガなどをした場合 → 労災保険が適用されます。

- けんかによるケガ、また治療を受ける方が無免許運転などをしていた時は保険証が使えない場合があります。

負傷原因照会書の提出について

町では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)の確認をおこなっています。確認の結果、交通事故などのけがや病気、他人のペット等による負傷の可能性がある場合には負傷原因の問合せをします。

お手元に「負傷原因照会書」が届いた場合は速やかに回答をお願いします。

特定健診・特定保健指導

阿賀町国民健康保険に加入している40歳~74歳の方を対象に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防のための「特定健康診査(特定健診)」を毎年集団検診は7月~8月、個別検診は7月~翌年2月の間に実施しています。

特定健診の結果、メタボリックシンドロームとその予備軍に該当された方には、特定保健指導が実施されます。

健診の日程及び受診する際に必要な受診券については、健診実施前に各世帯へ郵送します。

健診内容や料金は下記リンクをご覧ください

特定健康診査等実施計画について

この計画は、特定健康診査・特定保健指導の実施方法や実施率目標等を定めています。第1期実施計画(平成20~24年度)での実施状況を踏まえ、第2期実施計画(平成25~29年度)を策定し、生活習慣病の予防に取り組んでいます。

第2期阿賀町国民健康保険特定健康診査等実施計画 (PDFファイル: 3.7MB)

特定健診・特定保健指導のながれ

国民健康保険税

国民健康保険は、被保険者の方が病気やけがをしたときなどに保険給付を行うことを目的とした支えあいの制度です。納めていただく国民健康保険税は、国や県からの補助金などと合わせて、医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付費に充てられます。国保税は国保の運営を支える重要な財源ですので、期限内納税にご協力ください。

納税義務者

国保は世帯ごとの加入ですので、国保税も世帯ごとに課税されます。 世帯主が国保に加入していなくても、世帯内のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。(通知書・納付書などは、世帯主宛に送付されます。)

国保税の算定方法

医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分とも3方式(所得割・均等割・平等割)を合算して算定します。

|

算定の基礎 |

医療 |

後期高齢者 |

介護 |

|---|---|---|---|

|

所得割 |

8.60% |

2.40% |

1.80% |

|

均等割 |

20,000円 |

6,000円 |

11,000円 |

|

平等割 |

29,000円 |

7,000円 |

- |

|

課税限度額(年間上限額) |

660,000円 |

260,000円 |

170,000円 |

- 40歳未満の方、65歳以上の方 … 医療分と後期分を負担

- 40歳から64歳までの方 … 医療分と後期分に加え、介護分を負担

年度の途中で加入・脱退した場合の国保税

年度の途中で加入した場合は加入した月の分から、脱退した場合は脱退した月の前月までの分を算定します。

加入の届出が遅れた場合の国保税

国保税は届け出た月にかかわらず、国保の資格が発生した月から算定します。したがって、届出が遅れても加入した月までさかのぼって算定することになります。

他の市区町村から転入した場合の国保税

国保税を算定する基礎となる前年中の所得額が不明の場合、前住所地に問い合わせをしますので、所得額が判明した後で再計算し変更となる場合があります。

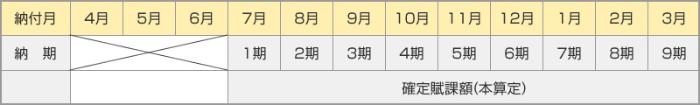

国保税の決定と納期

納付方法は、納付書または口座振替で納める『普通徴収』と、年金から納める『特別徴収』があります。

『普通徴収』は、年間の保険税額を毎年7月から翌年3月の年9回で納めていただくものです。

『特別徴収』につきましては、これまでと変わりません。

普通徴収

|

4月・6月・8月 |

10月・12月・2月 |

|---|---|

|

仮徴収 |

本徴収 |

|

前年中の所得等が未確定のため、前年度国保税額を基に計算した税額(基本的には前年度2月本徴収分と同額)を仮徴収します。 |

確定した前年中の所得等に基づき年間の国保税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金支給月に分けて本徴収します。 |

国保税の軽減

世帯主、世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得額の合計額が一定額以下の場合は、国保税(均等割・平等割)が次の表のとおり軽減されます。(ただし、所得申告されている場合に限ります。)

|

区分 |

軽減基準所得(世帯の合計所得) |

|---|---|

|

7割軽減 |

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |

|

5割軽減 |

43万円+30.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |

|

2割軽減 |

43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |

- 令和6年4月1日施行の国民健康保険法施行令の一部を改正する政令により、低所得者に対する被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準が引き上げられました。

- 軽減基準所得には、擬制世帯主(国保未加入の世帯主)の所得も含みます。

- 65歳以上の公的年金所得は、軽減判定において15万円が控除されます。

- 長期譲渡所得等を有する場合は、特別控除前の所得で軽減判定します。

(注意)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで国保の被保険者であり、かつ、そのときの世帯主とそれ以後も同一世帯に属する人(国保の世帯主であった人は引き続き国保の世帯主(擬制世帯主))のことをいいます。

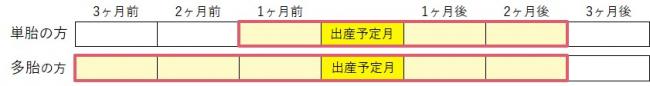

産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、出産する国民健康保険被保険者の産前産後期間に相当する国民健康保険税を軽減します(令和6年1月1日制度開始)。

対象者

- 令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した阿賀町国民健康保険被保険者

※出産する人が国民健康保険に加入していない場合は、軽減対象になりません。

※妊娠85日(13週目)以上の出産が対象となります。(死産、流産なども含みます。)

軽減される保険税

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。また、産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

※産前産後期間が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度の保険料から対象となる期間相当分の保険料が減額されます。

届出方法

下記の必要書類等を窓口(こども・健康推進課国保年金係または各支所)へお持ちいただくか郵送にて提出してください。

- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書

- 母子健康手帳など出産予定日または出産日を確認できる書類

- 国民健康保険被保険者証等

- 届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 世帯主からの委任状(別世帯の方が届出をする場合)

※郵送で届出をする場合は上記1と5は原本、2と3は写しが必要です。

※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減申出書 (PDFファイル: 242.0KB)

非自発的失業者に対する国保税軽減制度

非自発的失業者(倒産や解雇などで職を失った方)に対する国保税の負担が軽減されます。

次のすべての条件を満たす方が対象となります。

- 阿賀町の国民健康保険に加入している方、これから加入する方。

- 離職日の時点で65歳未満の方。

- 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方。

A.倒産・解雇などで離職した「雇用保険の特定受給資格者」

⇒ 雇用保険受給資格者証の離職理由:11 12 21 22 31 32

B.雇い止めなどで離職した「雇用保険の特定理由離職者」

⇒ 雇用保険受給資格者証の離職理由:23 33 34

軽減の内容

国保税は国保被保険者の前年中の所得を基に算定しますが、非自発的失業者の国保税については、その方の前年中の給与所得を30%に減額して算定します。

軽減の期間

離職日の翌日から翌年度末、または国保から脱退するまでです。

軽減の手続き

国保の保険証等、雇用保険受給資格者証、印鑑、対象被保険者の個人番号が確認できる書類、申請者の身元確認ができる書類を持参のうえ、役場の国保の窓口にある届出書を提出してください。(各支所でも手続きできます。)

旧被扶養者に対する減免(申請が必要です)

被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行された場合には、その被扶養者は国民健康保険に加入することとなります。このことにより、これまでかかっていなかった保険税が新たに賦課されることで、急激な負担が発生します。この負担を軽減するために、以下の条件の全てに該当する人については減免措置を受けることができます。

対象者

- 国保の資格を取得した日に65歳以上であること

- 国保の資格を取得した前日に被用者保険の被扶養者であること

- 国保の資格を取得した日に被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること

減免内容

- 所得割額を全額減免します。

- 均等割額を資格取得日の属する月から、2年を経過するまでの間、1/2を減免します。(7割・5割軽減世帯は除きます)

- 平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日の属する月から、2年を経過するまでの間、1/2を減免します。(7割・5割軽減世帯は除きます)

国民健康保険税の口座振替のご案内

口座振替は、取扱い金融機関からの指定口座から納期限ごとに自動振替によって国民健康保険税を納付していただく方法です。

安全で納め忘れがない便利な口座振替をぜひご利用ください。

お申込み方法

- 預金通帳と通帳のお届け印をご持参のうえ、取扱い金融機関または役場の窓口でお申し込みください。

- 「口座振替依頼書」は、町内の取扱い金融機関または役場に備え付けてあります。

こども・健康推進課

〒959-4495

新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階

電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001

お問い合わせはこちら

更新日:2024年06月01日